鉄道唱歌 奥州・磐城編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

小牛田の地理・歴史などを、楽しく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

話かしまし鹿島臺

小牛田は神の宮ちかく

新田は沼のけしきよし

さらに読みやすく!

話かしまし 鹿島台

小牛田は神の 宮ちかく

新田は沼の けしきよし

さあ、歌ってみよう!

♪はーなしかしまし かしまだいー

♪こごたはかーみの みやちかくー

♪にったはぬまのー けしきよしー

福島駅→伊達駅(旧・長岡駅)→越河駅→白石駅→岩沼駅→仙台駅→岩切駅→国府多賀城駅→塩釜駅→松島駅→鹿島台駅→小牛田駅→新田駅→石越駅→花泉駅→一ノ関駅→平泉駅→盛岡駅

※鉄道唱歌に関係ある主要駅のみ抜粋

松島観光を終え、小牛田方面へ

松島観光を終えると、再び東北本線に乗って小牛田方面へ向かいます。

しかし、東北本線の松島駅は、松島の観光中心地から約1kmほど離れています。

そのため、なんとか様々な方法で東北本線に乗る必要があります。

松島海岸駅から小牛田方面へは、様々なルートが存在

先述の通り、仙石線「松島海岸駅」から東北本線・松島駅までは、約1kmほどの距離があります。

そのため、小牛田方面へ向かうには、なんとかして東北本線に乗る必要があります。

仙石線・松島海岸駅から東北本線になんとか乗り換えるためには、以下の方法があります。

いずれも、

- 「青春18きっぷ」

- 「北海道&東日本パス」

を持っているという前提で解説します。

松島→小牛田 パターン(1) 高城町→塩釜駅

- 少し東の高城町駅まで行き、

- 仙石東北ラインに乗り換えて、塩釜駅(宮城県塩竈市)まで戻り、

- 塩釜駅から東北本線に乗り換えて、小牛田方面へ向かう。

高城町駅(宮城県宮城郡松島町)

松島→小牛田 パターン(2)仙台駅まで戻る

- 仙石線で仙台駅まで戻り、

- 東北本線に乗り替えて小牛田方面へ向かう。

松島→小牛田 パターン(3)石巻線

- 仙石線で石巻駅(宮城県石巻市)まで行き、

- 石巻線で小牛田方面へ向かう。

松島→小牛田 パターン(4) タクシーで東北本線・松島駅へ

お金に余裕がある方は、

- 松島海岸からタクシーで東北本線・松島駅まで行き、

- 松島駅から、小牛田方面へ向かう。

松島→小牛田 パターン(5) 徒歩で東北本線・松島駅へ

脚力に自信のある方は、

- 徒歩15分~20分ほどで、東北本線・松島駅までゆき、

- 松島駅から小牛田方面へ向かう。

それぞれのパターン解説

パターン1(塩釜駅乗換)のメリット・デメリット

まず、パターン(1)の方法は最も早い方法ですが、乗り換えが2回ある点を考慮する必要があります。

また、滅多に機会はないと思いますが、

- もし100km以上の普通乗車券(大都市近郊区間以外)所持の場合に、

- 塩釜駅では、途中下車ができない

ため、注意しましょう。

※松島駅~塩釜駅で区間外乗車の特例で運賃計算に含めないため。

このあたりの説明は理論が難しいので、省略します。

今は理解できなくて構いません。

パターン2(仙台駅帰還)のメリット・デメリット

パターン(2)の方法は、時間はかかりますが一番シンプルな方法です。

JR社としてもこの方法を推奨したいところでしょう。

仙台駅に戻ってきた序で(ついで)に、休憩や、食事、買い物などを済ませるのもアリです。

パターン3(石巻駅経由)のメリット・デメリット

パターン(3)も時間がかかる上に、そもそも鉄道唱歌のルートから外れてしまいますが、こちらも比較的シンプルな経路で小牛田駅に着きます。

石巻市は仮面ライダーの聖地でもあるので、ファンの方は途中下車してみましょう。

パターン4・5(タクシーまたは徒歩で松島駅)のメリット・デメリット

パターン(4)はお金に余裕のある方、

パターン(5)は脚力に自信ある方のみ推奨です。

歩くと長いので、車には充分注意して行ってください。

「仙石東北ライン」にまつわる、複雑な線路事情のお話

三つの路線が入り交じる区間

仙台から松島までのこの区間は、

- 「東北本線」

- 「仙石線」

- 「仙石東北ライン」

という、3つの路線が混じる、複雑な路線になっています。

仙石線とは?

まず仙石線は、文字通り仙台市と石巻市を結ぶ路線です。

しかし、仙台~松島間で駅数が多く、所要時間がかかります。

そのため、駅数が少なく早い東北本線との間で不公平が生まれていました。

1920年代、民間の会社によって作られた仙石線

仙石線は、1920年代に民間の会社によって作られた路線です。

一方、東北本線は

- 戦時中の1940年代に、勾配のきつい山側のルートから、

- 松島を経由する、海側のルートに変更された

という経緯のある路線です。

東北本線と仙石線、両線が接近する区間が存在

これにより、東北本線と仙石線が並行する形となり、また両線が接近する区間があります。

そして塩釜駅と高城町駅の間に、その地点があります。

- 「だったら、ここを繋げてしまえばいいんじゃない?」

- 「途中までは駅数の少ない東北本線で移動して、途中から仙石線に飛び移ればいいんじゃない?」

という、現在の仙石東北ラインの発想は昔からあったのですが、長い間それはできませんでした。

なぜなら、

- 東北本線は「交流」

- 仙石線は「直流」

という、そもそもの電気の仕組みが違うため、

という問題があったからです。

つまり、東北本線から仙石線への飛び移りは、技術的に不可能だったわけです。

「ハイブリッド気動車」の導入

しかし、東日本大震災の後の2010年代に入って、

- 「ハイブリッド気動車」

という新型車両が導入されたのでした。

これにより、直流と交流関係なく運転することが可能になりました。

つまり、技術的に東北本線から仙石線への乗り入れが可能になったわけです。

「仙石東北ライン」ができる

そして、塩釜駅~高城町の間に東北本線と仙石線をつなぐ線路が作られ、

- 仙石東北ライン

ができたのでした。

2015年のことです。

東日本大震災からの見事な復旧

仙石線は、2011年の東日本大震災の際には津波で線路は流され、列車も脱線するなど甚大な被害を受けました。

しかし、人々の努力によって、見事に復旧を果たしています。

小牛田方面へ向かう

愛宕駅・品井沼駅を過ぎて、鹿島台駅へ

東北本線・松島駅を過ぎると、

- 愛宕駅(宮城県宮城郡松島町)

- 品井沼駅(宮城県宮城郡松島町)

を過ぎて、鹿島台駅(宮城県大崎市鹿島台)に至ります。

旧線廃止時に登場した「愛宕駅」

なお、愛宕駅は、東北本線の旧線(山側のルート)が廃止になったときに、地元の方々に配慮してできた駅です。

かつては、東北本線は利府駅から斜め45度に品井沼駅まで、直線的に延びていました(山側のルート)。

しかし、勾配がきついため、

- 戦時中に、塩釜や松島を通る海側のルートに変更され、

- かつてのルートは、岩切駅から利府駅の区間のみを残して、「利府線」になった

ということは、前々回説明しました。

歌詞「話かしまし鹿島台」

また、歌詞には

とあります。

これは、

という意味になります。

「かしまし」とは、本来は

- 「やかましい」

- 「うるさい」

という意味ですが、ここではそのようなネガティブなイメージではなく、あくまで

という意味になります。

作者によるうまい掛詞

この地域のこのシチュエーションで、

- 「かしまし」

- 「鹿島台」

というフレーズをうまく掛け合わせる作者の大和田建樹さんは、天才だと思います。

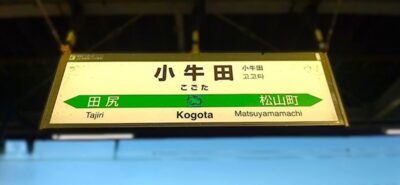

小牛田駅(美里町)に到着

鹿島台駅を過ぎると、

- 陸羽東線

- 石巻線

の交差地点である

- 小牛田駅(宮城県遠田郡美里町)

に到着します。

小牛田駅(宮城県遠田郡美里町)

また、小牛田駅は歌詞にある通り、神社に近い駅です。

では、その神社とは何かというと、

- 「山神社」

という神社です。

コノハナサクヤヒメを祀る、山神社

山神社は、小牛田駅の北西数百メートルの位置に所在する神社です。

また、富士山のふもとの浅間神社で祀られているコノハナサクヤヒメという、女性の神様を祀る神社です。

日本神話きっての美人・コノハナサクヤヒメ

コノハナサクヤヒメは、日本神話きっての美人として知られています。

また、ニニギノミコトという神様の子供を一夜にして妊娠したり、また炎の中で出産するなど、妊娠能力・出産能力の高い神様として知られます。

そのため、コノハナサクヤヒメを祀る山神社は、安産祈願や子宝・子授かりにご利益があるとされています。

コノハナサクヤヒメについては、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

その他の、安産祈願・子宝祈願にご利益ある神社・お寺

なお、「安産祈願」「子宝祈願」にご利益のある神社仏閣のうち、鉄道唱歌に関係あるところでは、

- 福岡県久留米市の水天宮

- 奈良県の帯解寺

などが存在します。

また、岐阜県多治見市の虎渓山にある永保寺の本尊も、「孕み観音」として知られます。

いずれも、安産祈願や、子宝祈願にご利益のあるパワースポットです。

併せて覚えておきましょう。

ちなに、上記の神社・お寺はそれぞれ

の記事(当サイト)において解説しています。

陸羽東線との分かれ道・小牛田駅

小牛田駅は、陸羽東線との分岐駅でもあります。

陸羽東線は小牛田駅から西へまっすく延びていき、山形県の

- 新庄駅(山形県新庄市)

へ至る路線です。

陸羽東線は途中、

- 東北新幹線との交差地点である古川駅(宮城県大崎市)

- 鳴子温泉駅(宮城県大崎市)

を経由します。

山形県に入ると、南新庄駅で奥羽本線と合流して、新庄駅に至ります。

小牛田駅を北上し、一ノ関方面へ 新田駅を過ぎ行く

仙台方面から東北本線を北上する場合、大抵は小牛田駅止まりとなっています。

そのため、小牛田駅で乗り換えて一ノ関方面へ向かうのが一般的です。

小牛田駅を出発すると、大きな沼の近くである

- 新田駅(宮城県登米市)

に到着します。

新田駅(宮城県登米市)

新田駅の近くにある「伊豆沼」

新田駅近くの大きな沼は「伊豆沼」と呼ばれ、ラムサール条約の締結地点になっています。

伊豆沼(宮城県登米市)

ラムサール条約とは、簡単に言うと「食物連鎖を崩さないために湿地を保護する努力を各国でしましょうね」という条約です。

ラムサール条約に指定されている湿原(沼や湖)などは、渡り鳥の中継点、つまり休憩場所や食べ物を採るための場所になるのが一般的です。

渡り鳥は、南の国からやってきて、夏を涼しい日本(北海道など)で過ごした後、冬は暖かい南の国へ戻ります。

そのため、沼や湖が自然破壊されると、渡り鳥は休憩場所の確保やエサの確保ができないため、南の国へ戻ることができません。

これでは南の国が困るため、沼や湖の環境を保つために日本側が努力をする必要があります。

そのための条約がラムサール条約というわけです。

新田駅をさらに北上、岩手県との県境も間近に

新田駅を過ぎると、いよいよ岩手県の県境に近くなります。

新幹線の駅では「くりこま高原駅(宮城県栗原市)」と同じくらいの緯度まで北上してきています。

次はいよいよ、岩手県の県境です!

コメント